質の高い演奏をするために、ベースのチューニングはとても重要です。しかし、正確なチューニングができてない方は多いです。実際、過去の私もそうでした。

正しいチューニングができていないと、音程がズレやすくなったり、そもそも合わなかったりという症状も起きます。

この記事では、ベースのチューニングでやりがちな5つのNG行動と、正しいチューニング方法を紹介します。

もくじ

ベースのチューニングでやりがちな5つのNG行動

まずは、ベースのチューニングでやってはいけない5つの行動から解説します。

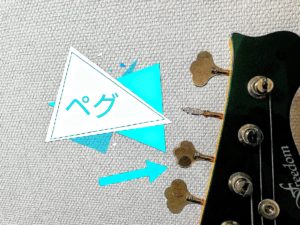

ペグを緩めながらのチューニングはNG

ベースのチューニングでは、ペグを緩めながら合わせてはいけません。

ペグとは、ヘッドについている、くるくる回る金具の名称です。これは、締めながら合わせます。逆に、緩めながら合わせてしまうと、弦がたるみ易くなり、ズレやすくなってしまいます。

アタックの瞬間に音程を合わせるのはNG

ベースのチューニングでは、弦を弾くアタックの瞬間に音程を合わせてはいけません。

この時は、音が安定していないため、正確に合わせられません。少し音を伸ばして安定した状態で、音程を合わせるようにしょう。

チューニングを一回やったら終わりにするのはNG

ベースのチューニングは、一回やっただけで終わりにしてはいけません。

他の弦をチューニングすると、張力が変わります。そのため、最低でももう一度は確認をしましょう。

弦を押して音程を確認しないのはNG

ベースのチューニングは、開放弦のみで済ませてはいけません。開放弦とは、指で弦を押さえずに音を出すことです。

それだけではなく、弦を押さえながらも行いましょう。そして、しっかり適切な音程が鳴るか確認してみましょう。

特に、使用する弦の太さや高さを調整した時は、必ず確認しましょう。ベースの構造上、ハイフレットに向かうほど、音程のずれは大きくなっていってしまいます。その中間である12フレットの音が大体あっていれば、問題ないです。また、開放弦を1オクターブ高くした音になるので、確認しやすいです。

この確認をするとき、チューナーによっては「ベースモード」を選択してると、あまり反応してくれない場合があります。その際に、反応が良い「CHROMATIC(クロマチック)モード」、もしくは、何も選択しないモードにしましょう。

このように、弦を押さえ、「正しい音程が鳴るか?」というところまでしっかり確認すれば、かなり精度の高いチューニングができています 。

Hz(ヘルツ)をいじるのはNG

ベースのチューニングでは、Hz(ヘルツ)と呼ばれる数値をいじってはいけません。

ベースチューナーにも表示されている、「◯◯◯Hz(ヘルツ)」という数字は、周波数というものです。ヘルツとは音の高さを表す数値です。

音楽においては、「A(ラ)の音をどれくらいの高さにするか?」という基準が決められています。そして多くの場合、「A(ラ)=440Hz」が一般的です。しかし、ピアノに合わせてベースを弾く場合は、ヘルツを合わせる必要があります。例えば、ピアノが「A(ラ)=442Hz」に調律していたら、ベースもその周波数に合わせる必要があります。

このような、基準となる周波数のことを「基準周波数」と言います。チューナーによっては、これを436Hz~445Hzまで変えられます。ただし、理解せずにいじるのは危険です。チューナーの初期設定は、基本的に440Hzになっています。よって、特に意識していないのであれば、そのままにしましょう。

正しいベースのチューニング方法

ここからは、ベースの正しいチューニング方法を解説します。

これには、主に「レギュラーチューニング」「フラットチューニング」「ドロップ D チューニン グ」の3種類があります。

レギュラーチューニング

レギュラーチューニングとは、最も一般的なチューニングになります。それぞれの弦を、開放弦で次の音に合わせます。

- 1弦→G(ソ)

- 2弦→D(レ)

- 3弦→A(ラ)

- 4弦→E(ミ)

そして、5弦ベースでは一番低い音に、B(シ)が追加され、主にローBと言います。また、6弦ベースでは、一番高い音に、C(ド)が追加され、主にハイCと言います。

ここからは、レギュラーチューニングのやり方を解説します。

太い弦からチューニングする

レギュラーチューニングは、太い弦から行います。1番太い4弦から1弦ずつやりましょう。

この理由は、太い弦ほどネックを引っ張る力である「張力」が強いことです。ここをチューニングすると、他の弦の音程も大きく変わってしまいます。このことから、太い弦から行うことで、各弦の音程が狂うことを最小限にとどめるのです。

また、音程は弦を弾いた瞬間ではなく、そこから少し伸ばした状態で合わせましょう。

もう一度チューニングする

全ての弦のチューニングが終わったら、再度同じことを繰り返します。なぜなら、1つの弦をチューニングするたびに、他の弦の音程もズレるからです。

特に、張り替えたばかりの弦は、音程がズレやすいです。したがって、もう一度確認し、全ての弦の音程が合うようにしましょう。

弦を押さえてチューニングする

次に、弦を押さえた状態でチューニングをします。

このとき、12フレットを押さえた状態で、それぞれの弦の音を確認しましょう。開放弦の音よりも1オクターブ高くなるはずです。

このように、弦を押さえて確認する際は、12フレットを押さえた状態の音を確認しましょう。

チューニングが合わない場合

もしチューニングが合わない場合は、様々な理由があります。ネックなのか?ブリッジなのか?ペグなのか?弦高なのか?などなど。このように、一概には言えないのです。よって、楽器屋さんか、専門のリペアマンに診てもらうことをお勧めします。

フラットチューニング

フラットチューニングとは、開放弦の音を全てフラットさせるチューニング方法になります。

- 1弦→G♭(ソ♭)

- 2弦→D♭(レ♭)

- 3弦→A♭(ラ♭)

- 4弦→E♭(ミ♭)

また、シャープ表示の場合はこちらになります。

- 1弦→F#(ファ#)

- 2弦→C#(ド#)

- 3弦→G#(ソ#)

- 4弦→D#(レ#)

このように、フラットチューニングとは、全弦をフラットさせたチューニングです。

ドロップDチューニング

ドロップDチューニングとは、4弦の音だけを1音低くする方法です。この名称は、4弦の本来の音である「E」を「D」に落とす(ドロップする)、ということに由来します。

このチューニングのメリットは、4弦の低音域が広がる事です。最近では、様々なジャンルで使われます。このように、4弦の音だけを、E→Dに変える方法を、ドロップDチューニングと言います。

まとめ

今回は、ベースのチューニングをする上で、やりがちな5つのNG行動と、正しい方法を解説しました。

正しいチューニングができていないと、音程がズレやすくなったり、そもそも合わなかったりという症状が起きます。

やりがちな5つのNG行動と、それを改善する方法は以下の通りです。

-

各弦のチューニングの際に、ペグを緩めながら合わせる→締めながら合わせる

-

アタックの瞬間に音程を合わせる→伸ばした音程に合わせる。

-

各弦のチューニングを一回やったら終わりにする→何回か確認する

-

開放弦でしか音程を確認しない→12フレットを押さえた状態での音程も確認する

-

チューナーの「Hz(ヘルツ)」という数値をいじる→一般的な440Hzに合わせる

レギュラーチューニングのやり方は、太い弦から開放弦で、この音程に合わせましょう。

- 1弦→G(ソ)

- 2弦→D(レ)

- 3弦→A(ラ)

- 4弦→E(ミ)

やり終えたら、最低もう1度確認しましょう。最後に、12フレットを押さえた音程の状態があっていれば、問題ないです。

これでチューニングが合わなければ、楽器屋さんか、専門のリペアマンに診てもらうことをおすすめします。

なお、他のチューニングの種類として、フラットチューニング、ドロップDチューニングなどがあります。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

あなたのベースライフの参考になれば幸いです。

それでは。