ベースや音楽には、様々な用語があります。「この言葉はどう言う意味」、と言った疑問をすぐに解決したいですよね。

わからない用語は積極的に調べることで、よりベースや音楽に対しての深みが増してきます。

この記事では、比較的よく使用される用語を集め、簡潔に解決できるようにまとめました。目次を見て、知りたい用語に飛んでください。

もくじ

- 1 あ行

- 1.1 アクティブ

- 1.2 アタック音

- 1.3 アドリブ

- 1.4 アップ・ピッキング

- 1.5 アップライトベース

- 1.6 アンプ

- 1.7 アーティスト・モデル

- 1.8 アンサンブル

- 1.9 アウトプット

- 1.10 アン直

- 1.11 イコライザー

- 1.12 イントロ

- 1.13 インスト

- 1.14 インレイ

- 1.15 ウォーキングベース

- 1.16 ヴィブラート

- 1.17 ウッドベース

- 1.18 裏通し

- 1.19 エフェクター

- 1.20 エフェクトボード

- 1.21 エレアコベース

- 1.22 エンド・ピン

- 1.23 押弦

- 1.24 オクターブ

- 1.25 オクターヴチューニング

- 1.26 音抜け

- 1.27 オルタネイト・ピッキング

- 1.28 音圧

- 1.29 音叉(おんさ)

- 2 か行

- 3 さ行

- 3.1 サステイン

- 3.2 サドル

- 3.3 サム・ピック

- 3.4 サムピング

- 3.5 サンバースト

- 3.6 シールド

- 3.7 シグネイチャー・モデル

- 3.8 指板(しばん)

- 3.9 試奏

- 3.10 シャッフル

- 3.11 ジャック

- 3.12 順反り

- 3.13 シャープ

- 3.14 ジョイント

- 3.15 シングル・ピックアップ

- 3.16 シンコペーション

- 3.17 真空管

- 3.18 スコア

- 3.19 スタジオ

- 3.20 スタンド

- 3.21 スタッカート

- 3.22 スケール

- 3.23 ステンレス弦

- 3.24 ストラップ

- 3.25 ストラップピン

- 3.26 ストリングス

- 3.27 スライド

- 3.28 スラップ奏法

- 3.29 ソリッド・ベース

- 3.30 ソフトケース

- 3.31 ソロ

- 4 た行

- 5 な行

- 6 は行

- 6.1 ハードケース

- 6.2 ハーモニクス

- 6.3 ハイ・ポジション

- 6.4 パッシブ・ピックアップ

- 6.5 ハムバッカー

- 6.6 速弾き

- 6.7 ハンマリング・オン

- 6.8 ピエゾ・ピックアップ

- 6.9 歪み(ひずみ)

- 6.10 ピッキング

- 6.11 ピック

- 6.12 ピックアップ

- 6.13 ピックガード

- 6.14 ピッチ

- 6.15 ビビる

- 6.16 ビート

- 6.17 フィンガー・ピッキング

- 6.18 フィンガー・ボード

- 6.19 フィル・イン

- 6.20 フェンダー

- 6.21 フェード・アウト

- 6.22 フェード・イン

- 6.23 フラット

- 6.24 プリ・アンプ

- 6.25 ブリッジ

- 6.26 プリング・オフ

- 6.27 フレット

- 6.28 フレットレス

- 6.29 フロント・ピックアップ

- 6.30 ヘッド

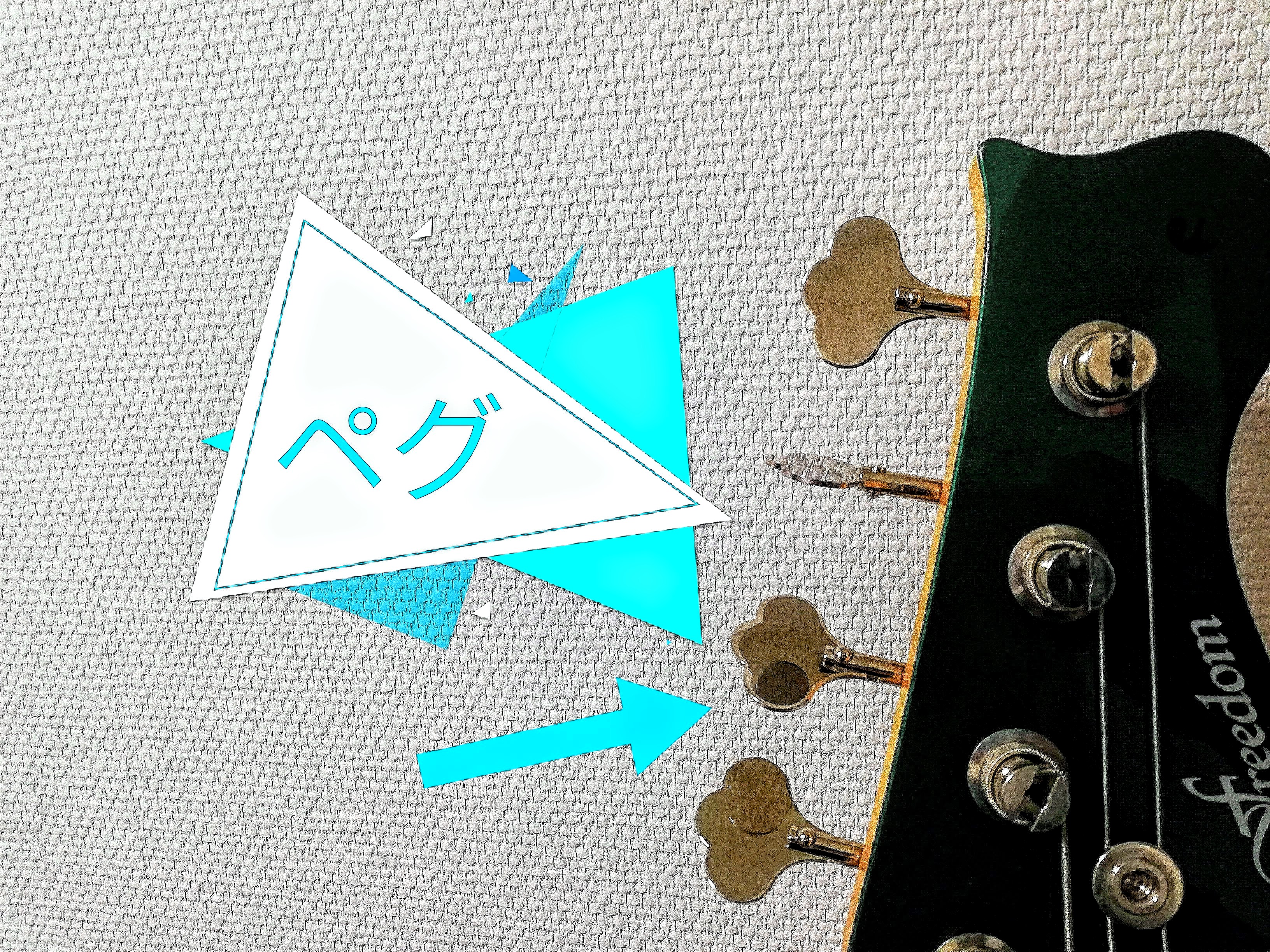

- 6.31 ペグ

- 6.32 ベンディング

- 6.33 ベースアンプ

- 6.34 ポジション・マーク

- 6.35 ボディ

- 6.36 ボリューム

- 6.37 ポリッシュ

- 6.38 ポールピース

- 7 ま行

- 8 や行

- 9 ら行

- 10 わ行

- 11 まとめ

あ行

あ行では、29個の用語があります。

アクティブ

ベース本体の中にプリアンプが入ってるベースです。

プリアンプとは、ベース内に「小さなアンプを入れている」と言った具合です。そのため、音の増減が本体のつまみ(ノブ)で調整可能です。

見分け方としては、ボディの裏面に電池ボックスがあったらアクティブベースとみてまず間違いないです。

以下の記事で、アクティブタイプについて解説しています。

このように、ベース本体に小さなアンプを入れてるものが、アクティブタイプのベースになります。

アタック音

アタック音とは、その名の通り、「バチッ」といった音です。強くタッチした際に鳴るのでこのように言われます。

アドリブ

即興で演奏することです。

アップ・ピッキング

下から上に、ピックで弾くことです。

アップライトベース

正式には、エレクトリックアップライトベースのことを言います。ウッドベースをエレキ(電気)にした楽器です。

これは、一本の棒のようになっており、ウッドベースと背の高さは同じくらいです。しかし、ボディに空洞がないので、持ち運びは少し楽です。

アンプ

アンプは、エレキベースの信号(音)を増幅する機械です。

エレキベースは、アンプに繋ぐことによって音が鳴ります。そして、音の調整が可能になります。

エレキベースは、アンプに繋ぐことによって音が鳴ります。そして、音の調整が可能になります。

アーティスト・モデル

アーティストモデルは、別名シグネイチャーモデルとも言われます。アーティストが使用しているモデルを真似て販売しているものです。

アーティストが監修をしていたり、低価格に押さえたものが多いです。

アンサンブル

2人以上が同時に演奏することを言います。主にバンドの形態では、バンドアンサンブルと言ったりします。

アウトプット

出力する端子です。ベースについている穴は、アウトプットジャックと呼ばれるものです。

アン直

エフェクターを使わずにベースをアンプに直接つないで演奏することです。

イコライザー

特定の周波集帯域を調整できるものです。例えば、BASS・MID・TREBLEを調整できるつまみは、3バンドイコライザーと言います。

イントロ

曲の冒頭で「これから何かが始まるぞ」と言ったような最初の演奏です。

インスト

正しくはインストゥルメンタルと呼ばれ、歌なし演奏のことをいいます。

インレイ

貝とか石を加工して指板やボディにはめこんだものです。最もポピュラーなのはドット(点)のポジションマークです。

ウォーキングベース

コードトーン(ルート、3度、5度とか)にコードトーンではないものを足して歩くようなベースラインです。主にジャズで使用されことが多いです。

ヴィブラート

音を揺らす表現方法です。

ウッドベース

他に、コントラバス・弦バス・タブルベースと呼ばれるものは全て一緒の楽器を指します。

これは、床に立てて指又は弓を使って弾く、非常に大きい楽器です。

裏通し

弦のボールエンドをブリッジに通して固定するのではなく、ボディーを通して固定するタイプ。こっちの方がボディに振動が伝わりやすいと言われ、音に影響します。

エフェクター

ベースとアンプの間に繋ぐ(噛ませる)ことによって、音の変化をさせる機械です。

エフェクトボード

エフェクターを複数個使うときに、セッティングを容易にするために板に取り付けたものです。

エレアコベース

これは、エレクトリック・アコースティックベースの略です。

中が空洞になっていて、そのまま弾いても音はでます。しかし、音量確保のためにピックアップ(マイク)がついていて、アンプから音が出せるベースです。

エンド・ピン

ベースのボディのお尻側にあるストラップをつけるピンです。

押弦

弦をおさえることです。これは、「おうげん」と読みます。

オクターブ

ドレミファソラシド~♪と歌ったときの最初のドと最後のドは1オクターブの関係にあります。

他の音も同様です。例えば、ミのオクターブはミファソラシドレミの距離のことです。

オクターヴチューニング

開放弦のチューニングを合わせた後に12フレットの上に指を軽く当てて音を出します。

これは、ハーモニクスと呼ばれる奏法で、本当に触れるだけです。

ハーモニクスを鳴らし、チューナーで測ったときに開放弦とあわない場合は、オクターブチューニングが狂っているということになります。

これが狂ってると開放弦のチューニングはあってるのに実際に演奏すると音が合っていない状況に陥ります。

この場合、ブリッジの裏にあるネジを回すことで調整できます。

このように、12フレットの上のハーモニクスと、開放弦のチューニングを比べることをオクターブ チューニング と呼びます。

音抜け

他の楽器の音に埋もれずに、どれだけ浮き出て聴こえるかをしめす言葉です。「音抜けがいい」と聞くと良い事のように聞こえますが、バンド全体の音量バランスやら兼ね合いが非常に重要です。そのため、必ずしも音が抜けるという状態が正解ではありません。

オルタネイト・ピッキング

ダウンピッキングとアップピッキングを交互に繰り返すピッキングのことです。

音圧

音量感があると音圧が高いという感覚で間違い無いです。例えば、音量というお皿に「音をどのくらい盛るのか」といった具合でしょうか。つまり、大盛りに音を入れたら音圧が高くなり、小盛りでは音圧が低くなります。

音叉(おんさ)

U字状に別れた金属製の器具でチューニングの際に使用します。

これは、U字の部分を太もも(どこでも良い)などで叩きます。すると「キーン」とA(ラ)の音が鳴り、この音と聴き比べてチューニングしていきます。

これは、U字の部分を太もも(どこでも良い)などで叩きます。すると「キーン」とA(ラ)の音が鳴り、この音と聴き比べてチューニングしていきます。

か行

か行は、31個の用語があります。

開放弦

どこも押さえずに弦を鳴らすことです。

カッタウェイ

ボディのネックの付け根部分から肩にあたる部分をえぐった形状のことです。ハイポジションを弾きやすくするのが主な目的です。

以下の赤枠で囲った部分です。

空ピッキング

空(から)ピッキングは、弾くふりをすることです。つまり、弾く動作はするのですが、弦にピックを当てません。

これは、動きを一定に保つことで、リズムがぶれにくくなるため、このようなことをします。

カット

音を削ったり、消したりすることです。音質調整の際によく使う言葉です。カットの逆は、ブーストと呼びます。

ガリ

配線の接触が悪くてガリッっとでるノイズのことです。

ノブを回すだけで出るときは、ノブをぐりぐり回すと解消されることがあります。

ギグケース

ソフトケースの耐久性が優れたベースケースのことです。

ベースをしっかり保護してくれるだけでなく、持ち運びに便利な作りになっています。多くのプレイヤーが使っているケースです。

以下の記事で、おすすめのギグケースを紹介しています。

逆反り

ベースのネックが、弦と反対側に反ってしまう現象のことです。

キャビネット

ベースやギターのアンプでは、セパレートタイプ(スタックタイプとも言う)と呼ばれるアンプがあります。

これは、2段重ねになっているタイプであり、下のアンプをキャビネットと呼びます。

これは、スピーカーの役割をしています。省略して「キャビ」と呼んだりします。

キー

曲の構成の中で基準になっている音の事です。クラシックでは、「ハ長調」「イ短調」といった具合に呼ばれますね。

休符

休符は「その音の長さを弾かないでください」という音符です。しかし、音としては鳴らしませんが、弾いているように捉えられると、非常にノリが出てきます。

教則本

楽器のノウハウや練習課題を記している本です。

グラフィックイコライザー

非常に細かく周波数帯域を分けてあり、それぞれ、カットやブーストができるものです。

これは、アンプにEQと書いてある部分であったり、エフェクターがあります。

これは、アンプにEQと書いてある部分であったり、エフェクターがあります。

グリッサンド

弦の上で指を滑らせて、音階を滑らかに移動させる事です。スライドと似ていますが、スライドは始点から終点の音へ指を滑らせる事で、グリッサンドは始点と終点の指定がありません。

以下の記事でグリッサンドについて解説しています。

クリック

メトロノームと同義語です。主に電子系のメトロノームをこのように言う傾向があります。

グルーヴ

この解釈は非常に曖昧ですが、一言で「快楽」です。

クロス

楽器を拭くための柔らかい布のようなものです。

クロマティックチューナー

半音単位でチューニングできるチューナーの事です。

ゲイン

歪み成分を増幅するものです。歪みとは、音割れ現象のことです。ゲインをあげると、歪み成分と音量が上がります。

ゲージ

主に弦の太さの事を言います。同じベース弦でも太さは数種類あり、弦の張り具合や音色が変わってきます。

ケーブル

ベースとアンプやエフェクターに繋ぐケーブルのことで、シールドケーブルと呼びます。

弦

ベース弦には、ニッケル・スチール・コーティング・ナイロン・ブロンズなどがあります。

以下の記事で、弦について解説しています。

→ベース弦の素材!ニッケル・ステンレス・ラウンドワウンドなど

弦高

指板から弦までの距離、高さの事です。これが高いと弦の張り具合も上がり、高すぎると押さえづらくなります。また、低いと弦の張り具合は下がり、低すぎると押さえてるフレット以外のフレットに同時に当たってしまいます。すると、弾くたびにビリビリ言ってしまいます。

高フレット

大体12フレット以上のことを言います。

5弦ベース

その名の通り、5弦のベースのことです。また、4弦ベース以上のものを多弦ベースと言います。

6・7・8弦…など多くの多弦ベースがあります。

これらは、一般的な4弦よりも幅広い音域が表現出来きます。

コード

重なった音の事です。和音とも言います。

以下の記事で、ベースコードの知識について解説しています。

→ベースコードの押さえ方・ポジションとは?初心者が覚えるべきこと

コード進行

コードの移り変わりのことをコード進行と言います。王道、定石的なパターンがあるので、覚えおくと便利です。

コードネーム

コードの名前のことです。

例えば、Cm(シー・マイナー)・D(ディー)・Bm7-5(ビー・マイナー・セブン・フラット・ファイブ)など多くのコードネームが存在します。

コピー

他のアーティストの演奏を同じように弾くことです。

ゴーストノート

スコア(譜面)だと「×」と書います。

弦をミュートの要領で軽く押さえて弾くと「プツっ」といったアタック音が出ます。

それをわざと出してパーカッシブなサウンドを出すことです。

以下の記事で、ゴーストノートについて解説しています。

コントロール

音量・音質をベース本体やアンプで調整することです。

また、弾き方の強弱や「どの部分に当てて弾くか」を使い分けるコントロールも含まれます。

コンプレッサー

小さい音を大きくしたり、大きい音を小さくしたりします。これは、音を圧縮して粒を揃える効果があります。

これにより、音程感も明確になるだけでなく、サスティン(音の伸び)も長く聴こえるようになります。

コンプレッサーに頼りすぎてしまうと、上手くなった気分になってしまうので、注意が必要です。。

さ行

さ行は、31個の用語があります。

サステイン

音の伸びのことを言います。

サドル

弦を直接支えるブリッジの「こま」の部分です。サドルの高さで弦高を調節します。

サム・ピック

サムは親指のことです。つまり、親指をピックに見立てて弾くことです。

サムピング

親指で弦を叩く演奏方法のことです。

サンバースト

中央部から外周部にかけてグラデーション状に濃くなっていく塗装のことです。

シールド

ベースをエフェクターやアンプなどに繋げるケーブルのことです。シールドケーブルと呼ばれます。

以下の記事で、シールドについて解説しています。

シグネイチャー・モデル

特定の著名人の名を冠した製品のことです。 多くは、著名人が使用している特別仕様モデルと同じ仕様か、一部の仕様を簡易化したものが、シグネチャーモデルとして一般向けに販売されます。

指板(しばん)

フレットや、ポジションマークが打たれているネックの表面部分を指板と言います。

試奏

店頭にあるベースを試しに弾くことです。

シャッフル

三連符の間を抜いたリズムです。

三連複である、「タタタ・タタタ・タタタ・タタタ」というリズムが、「タッタ・タッタ・タッタ・タッタ」……………という感じになります。

ジャズでよく使われるリズムですね。

ジャック

シールドを差し込む穴をジャックと言います。

順反り

弦の張力方向に反ってしまうことを、順反りと言います。

シャープ

音が高くなることを言います。

ジョイント

接続部分のことを言います。ベースは、ネックとボディー部分がボルトで接続しています。この部分をジョイントと言います。

シングル・ピックアップ

ジャズベースタイプは、このシングル・ピックアップが2基搭載されています。以下の画像がそうです。

シンコペーション

通常の4拍子の曲であれば、小節の1拍目、3拍目にアクセントを置きます。しかし、シンコペーションは、小節の4拍目にアクセントが置かれ、次の1拍目まで音を伸ばします。このため、アクセントの位置がずれたように感じ、疾走感が出る奏法です。

真空管

アンプによく組み込んであるパーツです。ある一定のレベルを超えると半導体がいきなり歪むのに比較し、真空管は徐々に歪みを生みだす効果があります。

スコア

楽譜・タブ譜のことです。

スタジオ

主に、音楽リハーサルスタジオのことを言います。ここでは、ドラム・アンプ・マイク・キーボード・ベース・ギター・録音器具など、練習に必要な道具が揃えられています。

スタンド

ベースを置くものをスタンドと言います。立て掛けるタイプや壁に取り付けるタイプのものがあります。

スタッカート

一音一音を短く切って演奏することです。「ダ・ダ・ダ・ダ・ダ・ダ」と言った演奏方法です。

スケール

これは、ブリッジからナットまでの長さのことです。

これより短い、ミディアムスケールやさらに短いショートスケールがあります。また、逆に長いスーパーロングスケール(エクストラロングスケール)などがあります。

これは、音楽の長い歴史によって生み出されたものです。決められた音階に沿っていけば、「心地のいい響きの流れができますよ」と言った指標です。

ペンタトニックスケール・メジャースケール・ナチュラルマイナースケール・ドリアンスケール・など様々なスケールがあります。

ステンレス弦

ベース弦の一般的な種類のものです。ステンレス特有の「バキッ」とした音は、少し機械的ではありますが、アンサンブルの中でも埋もれない存在感があります。

ストラップ

ベースを肩にかけて演奏するための道具です。

以下の記事で、ベースのストラップについて解説しています。

ストラップピン

ベースにストラップを付けるためのピン(留め物)です。

ストリングス

ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスなどの弦楽器のことを指し、もしくはそれらの重なる音色・演奏のことを言います。

スライド

弦を押さえたまま、フレット 移動を行う奏法です。音階が変わる過程を表現します。

以下の記事で、スライドについて解説しています。

スラップ奏法

弦を叩いたりひっぱたりする演奏方法で、非常にパーカッシブな奏法です。

以下の記事で、スラップ奏法について解説しています。

ソリッド・ベース

ベースのボディに空洞がないタイプをこう言います。

ソフトケース

ベースを持ち運ぶ際に使うケースの事で、柔らかく軽めの素材を使ったタイプのものです。衝撃に弱いため、ほこりがかぶらないように、保存するのに適しています。

ソロ

メインとなるメロディーを弾くことです。また、単独の演奏を言います。

た行

た行は、15個の用語があります。

ダイナミック・レンジ

曖昧な表現ではありますが、音量差が大きいとダイナミックレンジが広いなどと言います。例えば、小さい音量でも音程感がしっかりあり、大音量でも音が暴れないと言ったベースは、ダイナミックレンジが広いです。

ダウン・ピッキング

弦を下方向へ弾く方法のことです。

タブ譜

ベース弦とフレットを表した譜面であり、簡単に見方が習得できる優れものです。

チューブアンプ

真空管を搭載しているアンプで、比較的太い音が出る特徴があります。

チューナー

チューニング(調律)するための機械です。

クリップタイプ・カードタイプ・エフェクタータイプ・携帯のアプリなどがあります。

以下の記事で、おすすめのチューナーを紹介しています。

チューニング

ベースは、各弦を調律しなくてはなりません。その際に、決められた音程に調整することをチューニングと言います。

以下の記事で、チューニングについて解説しています。

→ベースチューニングのやり方!正しい方法や仕方と失敗例を紹介

チョーキング

現在押さえてる箇所を押さえつけたまま上げたり、下げたりして、音程を変える技法です。

チョーキング・アップ

上記の行為を上にあげることです。

チョーキング・ダウン

上記の行為を下に下げることです。

低フレット

1・2フレットなどのことを言います。

テンション

弦の張り具合のことを指します。

デッドポイント

原因は様々ですが、ある特定のフレットで、音が消えるもしくは小さくなる場所を言います。

トランジスタアンプ

真空管を搭載していないアンプで、バリッとした硬めの音が出る特徴があります。

トーン

トーンを絞ると、ぼやけた暖かみのある音色になり、足すと輪郭がはっきりするようになります。

トリル

弦を叩いて音を出すハンマリング・オンと、弦を引っ張って音を出すプリング・オフを高速で繰り返す技法です。

な行

な行は、4個の用語があります。

ナット

ナットは、弦を固定する部分であり、0フレットのことです。

ネック

ベースの首の部分です。

ノイズ

雑音のことです。

ノブ

ベースのボディーに付いているボリューム(音量)や、トーン(音質)などを調節する部分です。

以下の記事で、コントロールノブについて解説しています。

は行

は行は、38個の用語があります。

ハードケース

楽器をしまうための頑丈で、固い素材のケースです。一番衝撃に強いケースであるものの、非常に重量があります。

ハーモニクス

倍音(ばいおん)を鳴らす技法です。弦を軽く触れるだけで、「ピーン」と高い音が鳴るのが特徴です。

以下の記事で、ハーモニクスについて解説しています。

ハイ・ポジション

特に決まりはないですが、12フレット以上の高い音のことです。

パッシブ・ピックアップ

ピックアップで拾った音を増幅(ぞうふく)できないタイプのものです。

ハムバッカー

シングル・ピックアップを2つ並べたピックアップです。図太いサウンドが得られるのが特徴です。以下の画像がそうです。

速弾き

高速に弾くことです。

ハンマリング・オン

弦を指で叩いて音を出すテクニックです。プリング・オフとともに使われることが多いです。

ピエゾ・ピックアップ

小型マイクのようなピックアップのことです。

歪み(ひずみ)

歪みとは、音割れの状態のようなことです。エフェクターでは、オーバードライブやディズトーションがこのような効果があります。

ピッキング

弦をピックで弾くことです。以下の記事で、ピッキングについて解説しています。

ピック

ベースやギターを弾くための道具です。

ピックアップ

音を拾うためのベースの部品であり、音の揺れを電気信号に変換します。

ピックガード

ベースのボディが傷つかないように、ピックからボディをガードするものです。

ピッチ

音の高さのことを言います。

ビビる

弦がフレットにふれて「ビビビ…」と音が鳴ることを言います。弦高が低すぎたり、ネックが反っていたり、ナットの溝が削れすぎていたりと原因は様々です。多少のビビりは気にしないでいいですが、あまりひどい場合は、修理が必要です。

以下の記事で、ビビる場合の対処法を紹介しています。

ビート

リズムのことです。

以下の記事で、リズムについて解説しています。

フィンガー・ピッキング

指で、弦を弾く演奏スタイルです。

以下の記事で、指弾きについて解説しています。

フィンガー・ボード

指板のことを言います。

フィル・イン

オカズと呼ばれるもので、フレーズのことです。

Aメロ、Bメロ、サビという曲があったとして、その間に入れたりすることで、雰囲気を変えたりするフレーズのことです。

フェンダー

ギターやベースのブランドの名門のひとつです。

フェード・アウト

音を次第にぼんやりと消して(消えて)いくことです。

フェード・イン

音を次第に入れて(出して)いくことです。

フラット

半音、音が低くなることです。もしくは、半音下げることです。

ベースでは1フレット分が半音です。

プリ・アンプ

音色を加工したりするためのアンプです。アクティブタイプのベースは、これが本体に内蔵されています。

ブリッジ

弦をボディ側で支える部分のことです。また、弦高調整ができるブリッジサドルがあります。

プリング・オフ

押さえている弦を、指ではじいて音を出すテクニックです。ハンマリング・オンと組み合わせて、使われることが多いです。

フレット

金属のバーのことで、指板に埋め込まれています。これによって、音程が分けられています。

フレットレス

上記のフレットが埋め込まれていないベースです。フレットレスにしか出せない、音程感や音色があります。

フロント・ピックアップ

ネックに近いピックアップを、フロントピックアップ と言います。また、ブリッジに近いほうをリア・ピックアップと言います。

ヘッド

ベースのアタマの部分です。大抵、メーカーの名前が刻印されているので、ここを見れば「どのメーカーなのか」が分かります。

ペグ

ヘッドについている弦を巻く部品です。

ベンディング

チョーキングの別名です。

ベースアンプ

ベースの音を増幅して出す機器です。ヘッドアンプとキャビネット(スピーカー)が分かれているセパレート(スタック)タイプと、一体化したコンボタイプの2種類が一般的です。

ポジション・マーク

フレットの位置が分かりやすいように、指板につけられたマークです。一般的に、3・5・7・9・12・15・17・19・21につけられています。

ボディ

ベースの本体部分で、胴(どう)の部分です。

ボリューム

音量のことです。マスターボリュームと表記されることもあります。

ポリッシュ

ベース本体を磨くための液体洗剤です。アカを落としたり、ツヤを出したりします。

ポールピース

ピックアップについている、丸い金属の部分の事で弦の振動をとらえる磁石の事です。ピックアップによっては、カバーしてあるものもあるので、見えない場合もあります。

ま行

ま行は、4個の用語があります。

巻き弦

金属製の線に、さらに金属の線を巻き付けて太くしてある弦の事です。ベースの弦は全て巻き弦になります。

マルチ・エフェクター

沢山の種類のエフェクターが1つにまとまった便利なエフェクターです。これで、様々なエフェクターの効果を試すことができます。

耳コピ、耳コピー

聴いた音をたよりにして、自分でその通り弾くようにすることです。

ミュート

「音を消す」という意味ですが、様々なミュート方法があります。以下の記事でミュートに関して解説しています。

や行

や行は1つです。

指弾き

ベースを指で弾く演奏方法のことです。以下の記事で、指弾きについて解説しています。

ら行

ら行は7個の用語です。

リアピックアップ

ネックから一番遠いピックアップのことです。つまり、ベースのお尻側のピックアップのことです。

リズム隊

一般的にベースとドラムがリズム隊と呼ばれます。曲の土台のリズムを強固なものにする組み合わせのため、こう呼ばれます。

リフ

よく使う定番フレーズや、お決まりのパターンのことです。

ルート

コードの一番低い音のことです。この音が一番安定します。以下の記事でルートについて解説しています。

レスポンス

音の反応のことです。

ロー・ポジション

1フレット、2フレットなどの低フレットのことです。

ロータリー奏法

サムダウンアップ、プルのコンビネーションを指します。

わ行

わ行は、3個の用語です。

ワイヤレス

シールドが不要で、電波を使うシステムです。このため、自由に動き回ることができます。

ワインダー

早く弦を巻くためのペグをまわす道具です。

ワンフィンガー

一本の指で弾く奏法のことです。

まとめ

ここまで、ベースや音楽の用語をなるべく簡潔に紹介しました。

私自身も曖昧な知識が明確になり、より知識が深まりました。わからない用語は積極的に調べることで、より深みが増してきます。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

あなたのベースライフの参考になれば幸いです。

それでは。